Freundeskreis Römerkanal e.V.

Mittelalterlicher Steinbruch Römerkanal

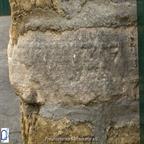

Im Hochmittelalter ca. 11. bis 13. Jahrhundert n.Chr. wurde die römische Eifelwasserleitung vielerorts als Steinbruch und Baustofflieferant genutzt um z.B. Burgen, Kirchen und Klöster zu errichten. Dieser mittelalterliche Steinraub lässt sich an vielen Bauwerken aus dieser Epoche noch heute nachweisen. Des Weiteren waren nicht nur die Steine und der Gussbeton (Opus Cementicium) aus römischer Zeit für die mittelalterlichen Bauherren von Bedeutung. Über die Jahrhunderte bildete sich durch das kalkhaltige Wasser aus der Eifel eine mächtige Kalksinterschicht in der römischen Wasserleitung, die stellenweise auf eine Dicke von bis zu 0,30 Meter heranwuchs. Da die Beschaffung von feinem Marmor aus dem fernen Italien zum ausschmücken von Klöstern, Kirchen und Burgen im Mittelalter mit ungeheuren Schwierigkeiten verbunden war, bediente man sich an den Sinterkalkablagerungen der römischen Eifelwasserleitung als Ersatz für den mediterranen Schmuckstein.

Durch fachmännische Bearbeitung der mittelalterlichen Handwerker war dieses Material, der sogenannte >>Aquäduktmarmor<< als Ersatz für teuren echten Marmor über die damaligen deutschen Grenzen hinaus ein begehrter Baustoff. Diesen findet man heute noch in fast allen rheinischen Kirchen aus dieser Zeit, z.B. in Form von Säulen, Grabplatten, Altarplatten usw. Somit trugen auch die Kalksinterablagerungen als Marmorersatz aus dem Römerkanal zum Abriss dieses antiken Bauwerkes bei.

Ein großartiges Beispiel des Wiederverwertens von Baumaterialien der Eifelwasserleitung im Mittelalter, stellt die Stiftskirche St. Chrysanthus und Daria in Bad Münstereifel dar. Als erstes fallen dem fachkundigen Besucher am Eingangsportal rechts und links die mächtigen Kalksintersäulen ins Auge. Geht man in das sakrale Bauwerk zeigen sich rechts und links des Altares zwei weitere große Sintersäulen, die noch ihre schöne Maserung zeigen. Des Weiteren stehen hinter dem Altar im Hochchor noch weitere kleinere Kalksinter Säulen. Die Mensa (Altarplatte) besteht aus einer großen Kalksinterplatte und ist eine der schönsten ihrer Art. Ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert, dass auf eine Kalksinterplatte gemalt wurde gehört ebenfalls zur Einrichtung der Kirche, ist aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Gehen wir außen um die romanische Basilika, zeigen sich an der Nordseite zwei Türstürze des ehemaligen Kreuzganges die aus Aquäduktmarmorplatten gefertigt sind. Darüber hinaus ist in der gesamten Außenmauer der Kirche Kalksinter als Quadersteine vermauert worden. Die Kalksintersteine erkennt man sehr gut, da sie sich von dem restlichen Gestein optisch gut abgrenzen.

Stiftskirche St. Chrysanthus und Daria

Gut Capellen bei Dünstekoven in der Gemeinde Swisttal (früher Kloster Schillingscapelle) ist wohl in seiner Baumasse überwiegend aus dem Abbruchmaterial der römischen Eifelwasserleitung erbaut worden. An diesem Bauwerk lässt sich nicht nur das Abbruchmaterial der Eifelwasserleitung nachweisen, sondern auch den Herkunftsort des Materials. Die konischen Tuffsteine und Handquader die an vielen Stellen zu sehen sind, stammen mit großer Wahrscheinlichkeit von der nicht weit von hier ehemals römischen Aquäduktbrücke die das Eifelwasser über eine Länge von 1400m über das Swisttal leitete. Der wiederverwendete Tuffstein war ursprünglich die äußere Verkleidung des größten Bauwerks der römischen Wasserleitung nach Köln. Betrachtet man die Rundbögen des ehemaligen Kreuzganges, so kann man sie annähernd eins zu eins auf die Bögen der Aquäduktbrücke übertragen. Nicht nur das beschriebene Gestein ist Zeuge der Zweitnutzung des Römerkanals, überall findet man am Gutshof Reste der Wasserleitung, z.B. Gussbeton mit anhaftendem, rotem Abdichtputz (opus signinum).

Gut Capellen

Rheinbach ist eine der wenigen Städte, deren Gebiet von der Trasse der römischen Eifelwasserleitung voll durchfahren wird. Die Stadt war gegen Ende des 13.Jahrhunderts befestigt worden, wobei man die bereits bestehende Burganlage einbezogen hatte. Als Baumaterialien bevorzugte man die heimische Grauwacke und den gut erhaltenen Gussbeton der römischen Eifelwasserleitung, die unterirdisch das Rheinbacher Gebiet querte. Das wieder verwendete Baumaterial des Römerkanals finden wir in Rheinbach an zahlreichen Stellen wieder. Im Mauerwerk des Wasemer Turmes entdeckt man zahlreiche Stücke der römischen Wasserleitung wieder, an denen teilweise noch der rötliche Innenputz (opus signinum) anhaftet. Auch die gesamte noch erhaltene Burganlage ist zu großen Teilen aus Abbruchmaterial der römischen Eifelwasserleitung errichtet worden. Am Eingang der Burg finden wir noch heute gut sichtbar große Bauelemente aus römischen Gussbeton (opus caementitium).

Burg Rheinbach

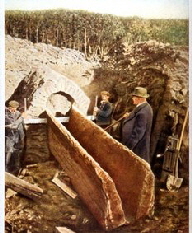

Sintergewinnung um 1887

H.Klein / Walram Schmitz

Nicht nur im Mittelalter wurde die römische Eifelwasserleitung als billiger Baustofflieferant genutzt. Auf der Abbildung rechts sieht man, dass selbst noch um 1887 Teile der römischen Eifelwasserleitung in Kreuzweingarten abgerissen wurden um die Kalksinterablagerungen als Marmorersatz (Aquäduktmarmor) zu nutzen. Vermutliche Verwendung, beim Wiederaufbau der Burg Dankwarderode in Braunschweig.

Am Grindel 1

53359 Rheinbach

Telefon: 02226 - 8994892

E-Mail: l.b.euskirchen@web.de

Postanschrift:

Lorenz Euskirchen (1.Vorsitzender)

Am Grindel 1

53359 Rheinbach

Himmeroder Wall 6

53359 Rheinbach

Weitere Beispiele des mittelalterlichen Steinraubs an der römischen Eifelwasserleitung in Bildform